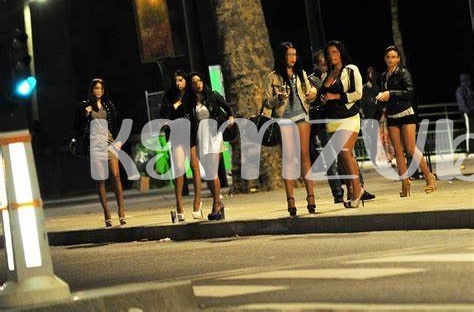

Découvrez L’évolution De La Prostitution À Genève À Travers Les Siècles. Où Sont Les Prostituées À Genève Aujourd’hui ? Un Voyage Au Cœur De Cette Réalité Complexe.

Histoire De La Prostitution À Genève – Évolution Au Fil Des Siècles.

- Les Origines De La Prostitution À Genève : Un Regard Historique

- Évolution Législative : Des Lois Strictes Aux Réformes Modernes

- Prostitution Et Morale : Perceptions À Travers Les Siècles

- Figures Emblématiques De La Prostitution Genevoise

- Impact De La Révolution Industrielle Sur Le Secteur

- La Prostitution Aujourd’hui : Défis Et Perspectives D’avenir

Les Origines De La Prostitution À Genève : Un Regard Historique

La prostitution à Genève trouve ses racines dans l’Antiquité, lorsque la ville était un carrefour de commerce et de culture. Les archives historiques notent que, dès le Moyen Âge, des femmes proposaient leurs services aux voyageurs et aux marchands. À cette époque, la société genevoise présentait une vue ambivalente sur cette pratique ; bien que la moralité l’encadre strictement, l’offre et la demande étaient présentes, créant un paradoxe social. L’attachement à la moralité chrétienne empêchait une véritable acceptation, mais la prostitution continuait d’exister de manière discrète.

Au fil des siècles, Genève se transforma en un centre névralgique de la religion et du savoir. Pendant la Réforme, les attitudes envers les pratiques sexuelles se durcirent, et la prostitution était souvent criminalisée. Certaines figures religieuses considéraient la prostitution comme une menace contre l’ordre public. Les autorités, sous l’influence des doctrines religieuses, cherchaient à stricter la législation en matière d’immoralité. Toutefois, malgré ces tentatives, la prostitution demeurait une réalité inéluctable, comparable à un élixir contribuant à l’économie locale.

La ville s’assouplit quelque peu au début du XIXe siècle, reconnaissant que la répression ne pouvait éliminer cette activité. Une tentative de réguler la prostitution se matérialisa, comprenant des marges de tolérance pour protéger la santé publique. Considérée alors comme un mal nécessaire, la prostitution laissait à penser que, de manière similaire à une ordonnance de médicament, sa gestion nécessitait une certaine attention pour garantir le respect des règles.

Aujourd’hui, Genève reconnaît l’importance de l’histoire de la prostitution dans son développement urbain et social. En revisitant cette problématique à travers les siècles, on constate que la prostitution, en tant qu’élément d’un tissu social complexe, continue d’évoluer tout en soulevant des interrogations cruciales sur les droits des travailleurs du sexe et le traitement de leur activité.

| Époque |

Contexte |

Attitude versus Pratique |

| Antiquité |

Centre commercial |

Contradiction sociale |

| Moyen Âge |

Influence chrétienne |

Clandestin |

| XIXe siècle |

Suppression morale |

Régulation |

| Aujourd’hui |

Reconnaissance historique |

Évolution sociale |

Évolution Législative : Des Lois Strictes Aux Réformes Modernes

Au fil des siècles, la législation entourant la prostitution à Genève a été profondément influencée par les normes sociales et morales de chaque époque. Au Moyen Âge, la prostitution était souvent considérée comme un mal nécessaire, encadrée par des lois strictes qui tentaient de contrôler cette pratique tout en la stigmatisant. Les autorités imposaient des mesures rigoureuses, allant jusqu’à l’exclusion des prostituées de certains quartiers. Cependant, à mesure que les mentalités évoluaient, notamment à partir du XVIIIe siècle, la ville commençait à adopter une approche plus nuancée. À ce moment-là, les discussions sur les droits des femmes et la santé publique donnaient un nouvel éclairage sur le sujet. Les élixirs et traitements médicaux pour les maladies sexuellement transmissibles devenaient plus accessibles, tandis que le terme “Happy Pills” prenait une ampleur dans le discours sur le bien-être mental des femmes.

Au XXe siècle, la montée des mouvements sociaux et des réflexions sur les droits sexuels a conduit à d’importantes réformes. Les lois rigides se sont progressivement assouplies, laissant place à une régulation qui reconnaît les travailleuses du sexe comme des personnes ayant des droits. Aujourd’hui, la question de la prostitution soulève de nombreux débats : ou sont les prostituées a geneve et comment leur assurer protection et dignité ? Les défis restent nombreux, mais l’évolution législative démontre une volonté de mieux comprendre et d’accepter cette réalité complexe au sein de la société genevoise.

Prostitution Et Morale : Perceptions À Travers Les Siècles

Au fil des siècles, la perception de la prostitution à Genève a subi des transformations notables, reflet des changements sociaux et moraux. À l’origine, la société genevoise voyait les prostituées comme des êtres marginaux, souvent stigmatisés et considérés comme des pécheresses. Cette vision négative s’est intensifiée à différentes époques, où des lois strictes, telles que le bannissement des prostituées, étaient mises en place pour “protéger” la morale publique. Il n’était pas rare que les autorités deviennent intrusives, créant un climat de méfiance.

Cependant, avec les avancées du temps, notamment durant le siècle des Lumières, la perception a commencé à évoluer. Les penseurs de l’époque ont plaidé pour une plus grande compréhension des choix des individus, proposant que derrière chaque “acte” se cachait une complexité humaine. Cela a mené à des discussions sur “ou sont les prostituées a geneve”, jetant une lumière sur leurs conditions de vie et leurs luttes.

Au 19e siècle, la Révolution industrielle transforma les dynamiques sociales, introduisant de nouveaux défis et opportunités pour les femmes. La prostitution est devenue multipliable, avec des lieux tels que les bars et les salons qui facilités les rencontres. L’industrialisation a ainsi ajouté une couche de complexité à la morale associée à la prostitution, questionnant les rôles de genre et les dynamiques de pouvoir.

Aujourd’hui, la lutte pour l’acceptation et les droits des travailleurs du sexe continue de gagner en visibilité. La société genevoise commence à reconnaître la nécessité de réformer ses lois et de promouvoir un cadre respectueux et sécurisé pour tous. L’évolution des perceptions, de la stigmatisation à une approche plus empathique, démontre un changement culturel qui pourrait transformer durablement l’avenir de la prostitution à Genève.

Figures Emblématiques De La Prostitution Genevoise

Parmi les figures emblématiques de la prostitution genevoise, plusieurs personnages se démarquent par leur impact sur le milieu et la société. Au XIXe siècle, par exemple, on trouve des femmes comme Loulou Moreau, qui fut non seulement une prostituée célèbre, mais aussi une figure de proue du quartier des Pâquis. Son charisme attirait non seulement les clients, mais elle établissait aussi des connections avec les artistes et intellectuels de l’époque, créant un véritable réseau. Loulou était souvent perçue comme une sorte de ‘Candyman’ de son temps, en raison de sa capacité à rassembler différentes sphères sociales. Les gens se demandaient alors ou sont les prostituées à Genève, intrigués par ces figures qui transcendaient leur statut social.

Au fil des ans, des personnalités telles que Rosalie, souvent appelée “Mademoiselle R”, ont également laissé leur empreinte. Rosalie a ouvert un salon de thé qui servait de couverture à son activité et est devenue une référence pour de nombreuses jeunes femmes cherchant à entrer dans la profession. Elle a su gérer son empire avec une agilité semblable à celle d’un pharm tech, naviguant entre le monde de la prostitution et celui des affaires. Son succès a mis en avant des questions de gouvernance, de moralité et d’acceptation sociale, rendant le sujet de la prostitution plus complexe. Malgré les défis qu’elle a rencontrés, la carrière de Rosalie illustre la résilience des prostituées de Genève.

Ces figures ne sont pas simplement des symboles de la prostitution, mais plutôt des représentations d’une société en évolution, où les lignes entre le respectabilité et le déshonneur sont souvent floues. Leur histoire invite à réfléchir sur le rôle que la prohibition et l’acceptation sociale jouent sur la vie de ces femmes, rappelant que derrière chaque prénom se trouve une histoire riche et nuancée. Loin d’être un sujet tabou, la prostitution à Genève est un reflet des dynamiques sociales, économiques et sexuelles de l’époque, et les figures qui l’incarnent continuent d’éveiller curiosité et débat.

Impact De La Révolution Industrielle Sur Le Secteur

Au cours du 19e siècle, la Révolution industrielle a profondément transformé Genève, modifiant non seulement son paysage économique, mais aussi ses structures sociales et culturelles. Avec l’explosion des activités industrielles, la migration vers les villes s’est intensifiée, attirant une population en quête d’emplois. Ce phénomène a entraîné une augmentation notable du nombre de femmes s’engageant dans la prostitution, souvent poussées par des conditions de vie précaires. Dans ce contexte, les lieux où se trouvaient les prostituées à Genève se multipliaient, souvent situés à proximité des usines, facilitant ainsi une connexion directe avec leurs clients, principalement des ouvriers.

La métamorphose économique a également apporté un changement dans la perception de la prostitution. La demande de services sexuels a commencé à être vue non seulement comme un tabou moral, mais aussi comme une nécessité économique pour de nombreuses femmes. Les bordels, au départ stigmatés, ont évolué vers des établissements plus organisés, où les pratiques de sécurité et de santé commençaient à être intégrées. Cela a permis d’instaurer une forme de régularisation, bien que cette évolution ait été entachée par des abus qui ont souvent laissé les travailleuses vulnérables et dépendantes des clients, parfois en lien avec des pratiques illégales, comme le “Pill Mill” qui prescrivait des médicaments en excès.

Dans cette dynamique, la législation a aussi joué un rôle clé. Le gouvernement de Genève a commencé à implanter des lois de santé publique, cherchant à contrôler le secteur et à protéger les travailleuses. Cependant, ces réformes étaient souvent insuffisantes et n’ont pas toujours permis de garantir des conditions de travail adéquates. Les discussions autour de la santé des prostituées, la prévention des maladies et la criminalisation de la prostitution ont alimenté des débats fervents au sein de la société. Ainsi, les effets de la révolution industrielle se sont révélés être à la fois une opportunité et un défi pour ce secteur, marquant un tournant essentiel dans l’histoire de la prostitution à Genève.

| Événement |

Impact |

| Migartion urbaine |

Augmentation de la population et de la demande pour des services sexuels |

| Création de bordels |

Régularisation du secteur malgré des abus |

| Législation sanitaire |

Amélioration des conditions mais insuffisantes |

La Prostitution Aujourd’hui : Défis Et Perspectives D’avenir

Aujourd’hui, la prostitution à Genève fait face à une multitude de défis, notamment la stigmatisation sociale et le manque de protections adéquates pour les personnes concernées. Les travailleuses du sexe, souvent marginalisées, doivent naviguer dans un environnement où les préjugés persistent. Cela crée un besoin urgent de réformes qui permettraient un encadrement juridique plus clair et la reconnaissance de leurs droits. En outre, la question de la santé est cruciale, avec des initiatives visant à offrir un meilleur accès aux soins, souvent entravées par des inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité.

Les perspectives d’avenir pour le secteur de la prostitution à Genève sont également teintées de dynamisme et de changement. De plus en plus d’organisations militent pour un modèle qui privilégie la protection et le respect des droits humains. Ces efforts pourraient aboutir à un cadre réglementaire similaire à celui des “happy pills” dans le domaine pharmaceutique, où la réglementation vise à garantir la sécurité tout en permettant l’accès. La normalisation de l’industrie pourrait aussi engendrer de meilleures conditions de travail, réduisant ainsi les risques associés à des pratiques illégales et dangereuses, souvent comparables à celles des “pill mills”.

Enfin, l’évolution de la perception publique pourrait transformer la manière dont la prostitution est envisagée à Genève. Une approche plus empathique, inspirée par des mouvements sociaux, pourrait conduire à une acceptation progressive des travailleuses du sexe, et à une vision moins caricaturale de leur réalité. Cela semble essentiel pour créer un environnement où chacun a l’opportunité de prospérer sans craindre la répression, un changement qui n’est pas seulement souhaitable, mais nécessaire pour l’avenir de cette profession.