Découvrez Comment Moi, Christiane F. ..13 Ans Droguée Et Prostituée Ddl a Marqué Le Cinéma, Influençant Des Générations Avec Son Témoignage Poignant Sur La Jeunesse Et La Toxicomanie.

**l’influence De Moi, Christiane F. Sur Le Cinéma**

- Les Thèmes Universels De Christiane F. Au Cinéma

- L’impact De La Culture Des Années 1980

- Les Adaptations Cinématographiques Du Livre Emblématique

- L’exploration De La Jeunesse Et De La Marginalité

- L’influence Sur La Cinématographie Allemande Contemporaine

- Les Représentations Du Toxicomanie Dans Le Cinéma

Les Thèmes Universels De Christiane F. Au Cinéma

Les thèmes présents dans l’œuvre de Christiane F. résonnent profondément à travers le cinéma, faisant résonner des expériences universelles. Le récit de cette jeune fille plongée dans les affres de la toxicomanie évoque une réalité partagée par de nombreux adolescents en quête d’identité. La recherche de l’amour et du bonheur, souvent face à une société où l’aliénation est omniprésente, rend les protagonistes particulièrement attachants. Des films comme “Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo” illustrent comment ces luttes intérieures se mêlent à un monde extérieur impitoyable, exposant ainsi des questions d’addiction et de désespoir. Le public se ressent capable de s’identifier à la quête désespérée de Christiane, qui aspire à une vie meilleure, loin des périls qui l’entourent.

Le contraste entre l’innocence de la jeunesse et la brutalité des réalités socio-économiques permet aux réalisateurs de tirer profit d’un matériau narratif riche. Chaque rencontre, chaque contact avec des figures d’autorité, telles que le Candyman, incarne un cynisme face à un système qui semble tourner en dérision les espoirs des jeunes. Les moments de camaraderie autour des Pharm Parties, où les jeunes échangent des médicaments, rendent compte d’une réalité partagée, où l’amitié s’exprime dans la souffrance et la lutte contre un monde hostile. Ces éléments évoquent les luttes contre des institutions inadaptées à leurs besoins, tout en soulignant une désespérance qui touche bien plus que les personnages de fiction.

L’impact de Christiane F. se manifeste également dans la façon dont les films explorent la jeunesse et la marginalité. Ainsi, la représentation de la toxicomanie ne se limite pas à une simple stigmatisation, mais s’avère être un point de départ pour une réflexion plus large. Les scénaristes et réalisateurs s’attachent à montrer non seulement les effets destructeurs des “Narcs”, mais aussi les raisons qui poussent les jeunes à rechercher ces échappatoires, parfois à travers des choix aussi destructeurs qu’incompréhensibles. Ce faisant, ils parviennent à créer une oeuvre cinématographique qui est non seulement un miroir de la société, mais aussi une invitation à la compréhension et à l’empathie.

| Thème | Film | Message Principal |

|---|---|---|

| Recherche d’identité | Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | La quête désespérée pour un sens de soi malgré l’addiction. |

| Innocence et brutalité | Écrans de l’enfance | La lutte entre l’innocence et la cruauté des institutions. |

| Marginalité | Des jeunes perdus | La toxicomanie comme échappatoire face à une vie insupportable. |

L’impact De La Culture Des Années 1980

Les années 1980 ont été marquées par une explosion de créativité et de rébellion, où la culture populaire a profondément influencé le cinematographe. La représentation de la jeunesse, souvent en proie à la confusion et à la recherche d’identité, s’est intensifiée. Le livre emblématique *Moi, Christiane F. ..13 ans, droguée et prostituée* a capturé ce sentiment, exposant les réalités brutales des toxicomanies et de la vie urbaine. Dans ce contexte, des films tels que *Christiane F.*, qui reprennent le récit de cette jeune fille, ont permis de rendre visible une jeunesse en détresse et une société en pleine mutation. Ces œuvres suscitaient des discussions autour de la responsabilité des adultes et des institutions, tout en devenant des réflexions sur la culture des médicaments, où les “happy pills” et autres substances étaient omniprésentes.

Par ailleurs, la culture des années 1980 a également favorisé l’émergence de mouvements artistiques qui s’opposaient à la norme. Ces mouvements ont souvent utilisé le médium cinématographique pour exprimer des préoccupations sociales, notamment l’usage excessif de substances et leurs conséquences. Le terme “pharm party”, popularisé à cette époque, symbolise une génération qui échappait à ses problèmes à travers le divertissement et la consommation de drogues, reflet d’une époque où la ligne entre plaisir et dépendance devenait floue. À travers ces films, le public a commencé à comprendre les dynamiques de la dépendance, rendant le message de *moi christian f. ..13 ans droguée et prostituée ddl* d’autant plus poignant.

Finalement, cette période a instauré un dialogue important sur la jeunesse et ses luttes. La représentation de personnages marginaux, souvent en quête d’une échappatoire, nous rappelle que ces histoires ne sont pas que des fictions. Elles soulignent des réalités vécues, où les “narcs” et les “candy man” quadrillaient les rues à la recherche de leurs clients. Ce faisceau de représentations au cinéma a permis de voir au-delà de la surface et de susciter une réflexion profonde sur le rôle que la société joue dans la formation des identités, apportant ainsi une valeur inestimable aux œuvres de cette époque.

Les Adaptations Cinématographiques Du Livre Emblématique

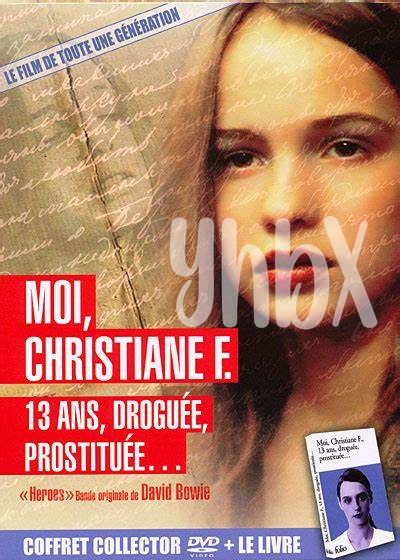

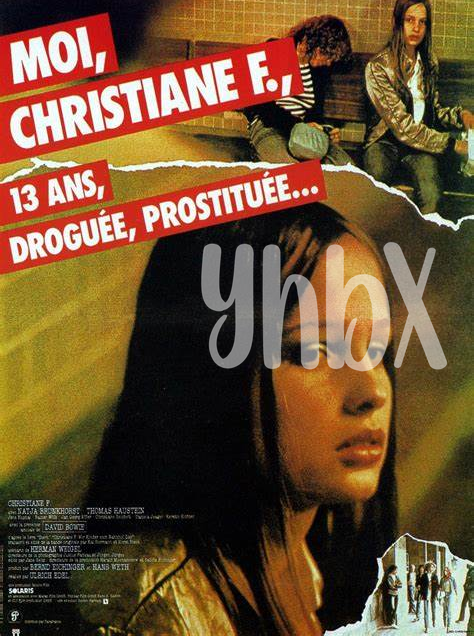

Les adaptations cinématographiques du récit poignant de **moi christian f. ..13 ans droguée et prostituée ddl** sont révélatrices des luttes intérieures des adolescents face à la toxicomanie. Le film eponyme, sorti en 1981, traduit visuellement la réalité chaotique des jeunes plongés dans l’univers des drogues et de la débauche. À travers des scènes crues et un scénario qui reflète l’histoire originale, le film réussit à capturer l’essence des choix destructeurs que fait une jeune fille confrontée à des besoins de survie. La profondeur des personnages et leur lutte pour l’identité marquent une étape clé dans la représentation du mal-être juvénile au cinéma.

Outre cette adaptation, plusieurs films inspirés par les thèmes de Christiane F. ont vu le jour, chacun proposant une exploration unique des défis contemporains des jeunes. Des histoires de « pharm party » et de toxicomanie mettent en avant les dangers d’une culture où les médicaments et les substances sont célébrés plutôt que critiqués. Ces œuvres rendent compte de l’esprit des années 1980, tout en facilitant des discussions sur la dépendance et la marginalité qui perdurent aujourd’hui.

Enfin, les impacts de ces adaptations s’étendent au-delà du récit original, influençant même le paysage cinématographique allemand moderne. Des réalisateurs contemporains s’inspirent du style brut et saisissant de ces œuvres, utilisant des récits similaires pour aborder des thèmes variés allant de l’aliénation à la quête d’identité. Ainsi, la résonance de **moi christian f. ..13 ans droguée et prostituée ddl** continue d’éclairer les problématiques culturelles et psychologiques contemporaines, tout en invitant le public à réfléchir sur la jeunesse et la vulnérabilité dans un monde complexe.

L’exploration De La Jeunesse Et De La Marginalité

L’impact de Christiane F. sur le cinéma réside dans sa capacité à capturer l’essence de la jeunesse tourmentée, poussée à la marge de la société. À seulement 13 ans, elle se retrouve plongée dans un monde de drogue et de prostitution, un parcours sombre qui résonne avec un nombre incalculable de jeunes à travers le monde. Dans son récit poignant, elle dépeint non seulement la lutte contre l’addiction, mais aussi la recherche désespérée d’appartenance et d’évasion. Ces thèmes universels sont récurrents dans le cinéma qui s’inspire de son expérience, permettant à une génération de cinéastes d’explorer les complexités de l’adolescence. Les films basés sur son histoire s’imbriquent dans cette lutte entre l’innocence perdue et les réalités brutales de la vie.

Cette exploration de la marginalité met en lumière les défis auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu’ils sont abandonnés par un système qui ne les comprend pas. Les représentations de l’environnement toxique dans lequel évolue Christiane sont accentuées par des éléments tels que les rituels de la consommation de drogues et les “Pharm Parties” qui encouragent une culture de l’échange de médicaments. Ces détails rendent palpable l’angoisse de la jeunesse, tout en relatant les conséquences de leur quête de plaisir et de fuite. Les réalisateurs contemporains continuent à puiser dans cette réalité crue, cherchant à capturer l’essence d’une époque où la quête d’appartenance peut mener à des décisions dévastatrices, tout en offrant un aperçu sur la résilience des jeunes face à l’adversité.

L’influence Sur La Cinématographie Allemande Contemporaine

Christiane F. a profondément marqué la cinématographie allemande contemporaine, notamment par sa représentation saisissante des luttes liées à l’adolescence et à la toxicomanie. Dans son autobiographie, “Moi, Christiane F. : 13 ans, droguée et prostituée”, elle dépeint un monde sombre peuplé de personnages perdus dans les méandres de la drogue et de la marginalité. Cette narration brutale a trouvé un écho dans de nombreux films allemands récents, qui explorent des thèmes similaires avec le même réalisme poignant. Les réalisateurs ont été inspirés par son histoire, utilisant des éléments de sa vie pour créer des récits qui interrogent les réalités sociales difficiles de l’époque.

Les années 1980, période marquée par une crise de la toxicomanie, ont également influencé la manière dont le cinéma aborde ces thèmes. Des films comme “Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”, qui est tiré de son livre, ont présenté des histoires de jeunes confrontés à la violence, aux dépendances et à l’absence de soutien familial. Ces récits nous plongent dans un univers où les rencontres dans les “Pharm Parties” sont poignantes et illustrent la désespérance de la jeunesse. Ce film a inspiré des œuvres contemporaines qui abordent des sujets similaires, tout en offrant des perspectives nouvelles sur la vie des jeunes, souvent cachées derrière les façades de la société.

La vision que Christiane a partagée a également servi de catalyseur pour l’évolution des récits cinématographiques. Loin de glorifier la drogue ou la prostitution, les œuvres influencées par son histoire mettent en lumière les conséquences tragiques de ces choix. Dans la cinématographie allemande actuelle, ces thèmes sont abordés de manière complexe, en intégrant des personnages profonds qui font face à des luttes internes, tout en cherchant à se comprendre eux-mêmes au milieu de leur douleur. Cela a ouvert la voie à une représentation plus authentique de la jeunesse, éloignée des stéréotypes.

La représentation de la toxicomanie dans le cinéma allemand moderne est devenue une sorte de miroir de la réalité. Des films tels que “Gomorra”, bien que d’origine italienne, ont également trouvé un écho en Allemagne, illustrant le travers de l’humanité face à la dépendance. Les récits en sont marqués par une esthétique brutale, souvent transposée dans des narrations visuelles où s’entrecroisent des mentions de “Narcs” et de “Zombie Pills”. Cette approche permet au public de prendre conscience des effets dévastateurs des addictions, tout en explorant les ramifications sociales et psychologiques en profondeur.

| Films Influencés | Thèmes Abordés | Impact Social |

|---|---|---|

| Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | Toxicomanie et Marginalité | Prise de conscience sur la jeunesse |

| Gomorra | Conséquences de la Drogue | Réflexion sur la société |

Les Représentations Du Toxicomanie Dans Le Cinéma

Le cinéma a souvent capturé l’essence des luttes humaines à travers le prisme de la toxicomanie. Dans des films emblématiques, on voit des jeunes s’égarer dans des mondes sombres, où l’attrait des narcotiques est souvent associé à la recherche de l’évasion ou à des sentiments d’aliénation. En s’inspirant d’œuvres telles que celle de Christiane F., les cinéastes ont pu donner vie à des récits poignants qui montrent non seulement les effets dévastateurs des médicaments, mais aussi le désespoir et la douleur des individus pris au piège de la dépendance.

La représentation des toxicomanies dans ces films ne se limite pas à un simple exposé des faits. Au contraire, ils utilisent des éléments narratifs pour explorer les raisons profondes de cette dépendance. L’univers cinématographique utilise fréquemment des métaphores visuelles puissantes, telles que des cocktails de drogues qui soulignent la complexité de la dépendance. Des scènes qui montrent les personnages en train de remplir des prescriptions, souvent dans des parcours chaotiques, révèlent à quel point le chemin vers la guérison peut être semé d’embûches.

Des événements tels que les “pharm parties” ou les échanges de médicaments deviennent des entités emblématiques dans ces narrations, représentant une culture où l’accès aux prescriptions est endémique. Ces films mettent en lumière l’impact que des personnages comme le “candyman”, ce médecin qui prescrit à l’envi, ont sur les vies des jeunes, rendant incontournable une réflexion sociétale sur le système de santé et sur le rôle joué par l’industrie pharmaceutique dans la normalisation des drogues.

En somme, l’analyse des représentations de la toxicomanie révèle une critique sociale plus large. Le cinéma ne se contente pas de dépeindre la dépendance mais offre un miroir sur une lutte collective. Les récits de ces héros tragiques, souvent victimes de circonstances malheureuses, résonnent avec un écho particulier, incitant le spectateur à réfléchir sur l’impact sociétal de la consommation de substances et les narratives autour des médicaments que nous utilisons et abusons.